一、半年末银行业迎来季节性大考,非银或面临结构性紧张

一般而言,银行间市场的流动性波动存在周期性规律。每逢5、15、25日会有银行准备金调整带来的结构性波动;度过季末的首月,企业需要上缴税收同样使得资金产生迁徙,而季末的惯性收紧则主要来源于银行所面临的监管指标考核,及自身调整资产负债指标的需要。站在目前时点上,流动性面临的最大挑战主要是来自于央行的宏观审慎评估(MPA)与银监会的流动性指标考核(LCR)。

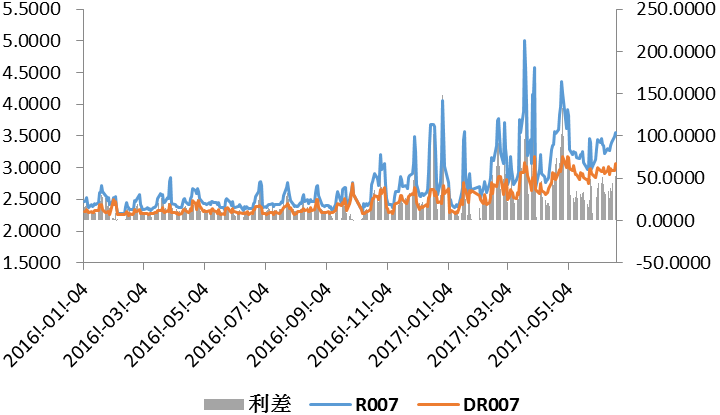

出于优化指标的需要,银行最有效率的手段通常是调节流动性高、价格波动低的资产,低流动性的贷款、非标类资产一般而言收益较高,压缩优先度最低。与同业业务高度相关的、比如一般性贷款中的票据融资、同业类资产中的买入返售科目等,会成为银行调表的优先选择。加之季末流动性搬家频繁,为确保资金安全银行会有意识的主动提高超额备付,从而变相挤压了非银机构可获取的流动性。二季度以来的监管风暴使得银行加倍重视季末各项监管指标的合规性,市场将不可避免的面临资金结构性紧张的局面。(可用DR007与R007之间的利差加以衡量)

图1:银行间7天回购加权平均利率走势

数据来源:Wind,富荣基金

二、央行着力推进去杠杆,市场逐渐适应新常态

金融去杠杆的大背景下,今年4月,中共中央政治局就维护国家金融安全进行第四十次集体学习,总书记习近平指出,维护金融安全,是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。在一行三会官员密集表态、各类业务自查指导意见频出的情况下,市场投资者担心银行委外规模退潮,资金来源难以为继,市场利率持续上行,无风险利率基准10年期国债收益率一度达到3.70%上方,同业存单利率在二季度也持续攀升,AAA评级的3个月期限最高触及5.05%水平,已高于绝大部分LPR报价团成员所报出的一年期LPR利率。收益率曲线的极度平坦,显示市场在监管重压下已开始不断的自我调整进程。

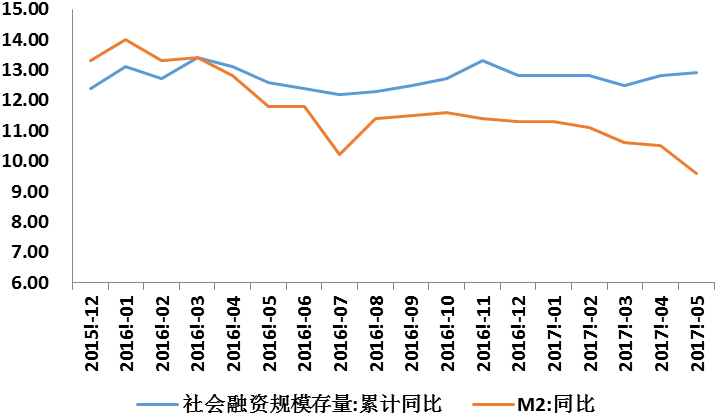

而央行所一直期待的金融体系去杠杆,随着市场自我调节的进程也初现端倪。5月金融统计数据显示,当月M2余额160.1万亿,同比增速9.6%,为近几年首次低于10%。从构成来看,除贷款派生贡献为正外,自营债券下降、财政存款回笼、其他渠道(包括非银、非标等)均为负面影响,显示企业融资正向传统信贷渠道回归,实体融资重新回到监管的聚光灯下。在市场有望步入良性自我调节的情况下,央行对季末流动性的态度也更为积极和温和,步入六月下旬,银行同业存单发行利率由涨转跌,市场的资金需求也向短期限集中,显示投资者对跨过季末的资金面预期转好,债市收益率也出现一定程度的回调,10年国债收益率已回到近3.50%的位置。

图2:社融与M2增速

数据来源:Wind,富荣基金

三、震荡之中待良机,趋势难言明朗

对于后市,我们的整体判断是:金融去杠杆已开始确实地逐步显示成效,资金在金融领域的空转总量已有所减少,而实体经济受到的影响不大,尤其是房地产投资显示的韧劲极强,经济下行速度可能不会有想象中的快。

1、央行将M2的个位数增长定义为“新常态”,叠加监管机构对同业类资产负债项目的收紧,可能导致非银机构及中小银行机构负债端的紧张局面将持续存在,而银行业整体的资产规模增速也将显著、持续地放缓。

2、5月人民币信贷数据表现仍十分良好,显示实体经济未明显受到金融去杠杆进程的影响。我们认为,本次监管层主导的金融去杠杆并不是降实体杠杆,而是为了拆解同业存单—同业理财—委外的金融套利链条,这只会改变社会融资的构成,而不会直接影响总量。

3、监管政策与市场预期的博弈、监管政策与实体经济表现的差异将会持续存在,各类互动将更为密切。短期来看,市场寄望于经济回落—政策放松—利率下行的逻辑可能无法很快实现。但在全球央行货币政策步入紧缩周期的大环境下,利率中枢的上移最终会导致企业融资成本的上升,而实体经济的表现亦将随时反作用于央行的政策考量。

操作思路:预计后续货币政策维持紧平衡,策略上我们仍维持利率债已有配置价值的判断,交易上则会利用经济数据的利好静待交投机会的出现,在信号进一步明朗前,会采取逐步加仓做法。中长期来看,金融去杠杆仍将继续推进,美国仍有加息预期,资金面将保持偏紧状态。

由于收益率曲线已十分平坦,因此无论未来走势是牛陡还是牛平、熊平,短端的性价比仍然较长端高。因此,在各类资产类型中,货币基金的投资价值仍然相对最大。

免责声明

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料和合作客户的研究成果,但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更,且本报告仅反映发布时的资料、观点和预测,可能在随后会作出调整。

本报告中的资料、观点和预测等不构成对任何人的个人推荐, 市场有风险,投资需谨慎。

|

关闭本页 打印本页 |