为了防范通货紧缩,鼓励信贷规模扩大,刺激消费和投资的增长,欧洲和日本都纷纷采取了负利率政策,但长期的货币宽松使得欧洲和日本经济陷入流动性陷阱的迹象显现。

欧洲和日本是否陷入了流动性陷阱

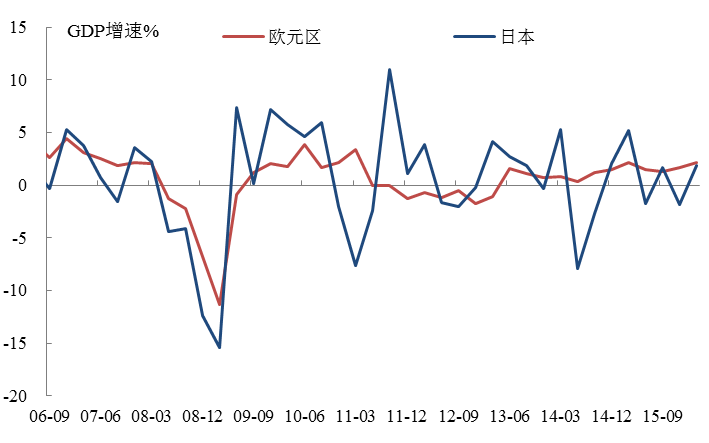

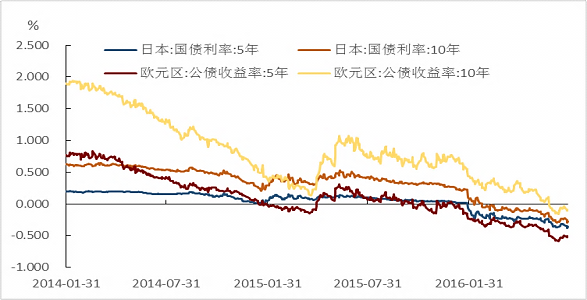

2008年以后,欧洲和日本的GDP增速急剧下滑,在2008年至2015年期间GDP增速均多次出现负增长。欧元区2016年一季度GDP季调同比上涨1.6%,比上季度放缓0.3个百分点。2016年一季度,日本GDP同比增长0.1%,比上季度回落0.6个百分点。同时,从不断下降的CPI指数,可以看出,两大经济体都存在一定的通缩压力。欧盟和日本政府期望利用负利率来降低资金成本从而增加流动性,促进消费和投资的增长。虽然短期内对物价有所提振,但长期来看,CPI指数基本保持低位震荡,下降的趋势并未改变,因此负利率并没有改变欧盟和日本的通缩预期。2015年中期以后,欧元区和日本的零售销售增速一直保持低位,负利率并没有在拉动消费方面取得预期效果。同样在大类资产价格方面,股票市场是经济运行的“晴雨表”,从2015年中期开始由于全球经济的普遍低迷以及美联储加息因素等的影响,欧、日股市陷入低迷,其中STOXX欧洲50指数年初至今下跌-6.87%,日经225指数年内下跌13.43%。各项经济数据都表明了,欧元区和日本目前的经济都陷入了低迷。而长期的货币宽松也使得两大经济体的利率保持在极低水平。在利率下行的带动下长期利率也持续下行。目前,欧元区和日本的主要期限国债收益率均已跌至负值。欧洲和日本实际上已经陷入了典型的流动性陷阱。

图一:实际GDP,季调折年环比(来源:Wind)

图二:CPI同比增速(来源:Wind)

图三:零售销售同比(来源:Wind)

图四:关键期限国债利率(来源:Wind)

中国是否陷入了流动性陷阱

当经济陷入低迷时,政府需要采取积极的政策来刺激经济的复苏。政府在实体经济低迷时希望借助负利率刺激信贷和消费的增长,缓解经济衰退的压力。虽然社会的融资成本在不断降低,但相对于日益增加的通缩压力,银行等金融机构的放贷意愿并没有显著提升,欧元区和日本的信贷占GDP的比重并无明显变化。只要实体经济持续低迷,“资产荒”的状况就不会改善,因此银行势必权衡不良率上升和负利率成本之间的关系。

图五:我国固定资产投资增速(来源:Wind)

图六:我国M1于M2的剪刀差(来源:Wind)

对我国而言,我国目前的利率水平较零利率和负利率还有一定的差距。7月末, M2同比增10.2%,创去年5月以来新低,7月份M1同比增长25.4%,为2010年6月以来最高,M1与M2“剪刀差”进一步扩大到15.2个百分点。M1 增速持续上升而 M2 增速持续下滑。但是M1与M2“剪刀差”的扩大是否就说明了中国目前已经陷入的流动性陷阱呢?对此央行表示,从M2看,去年二、三季度股市波动较大,使当时的基数大幅抬高,导致近几个月M2同比数据有些“失真”,不代表真实增速。并且M1与M2增速“剪刀差”主要反映货币在各部门分布以及活性方面的变化,这与“流动性陷阱”的理论假说之间相距甚远,并没有什么必然联系,不能作为衡量是否进入“流动性陷阱”的指标。虽然从央行角度来看我国目前并没有陷入流动性陷阱,但金融数据的低迷仍然反映出我国的经济形式面临严峻考验。今年上半年,我国新增信贷规模7.5万亿,社融规模持续增长,但固定资产投资增速持续低迷,其中今年6月,我国民间投资增速出现负值;同时,在7月新增贷款中企业部门人民币贷款减少26亿元,为2007年以来首次出现负值,说明信贷资金并未有效进入实体经济。而M1快速增长主要是企业活期存款大幅增加引起,资金滞留在活期存款账户。同时也表明,目前我国经济下行压力较大,企业投资意愿下降,“持币待投”倾向增强。资金滞留在金融体系则会使金融市场“资产荒”状况加剧,推动利率下行。

那么应该如何面对流动性陷阱呢?我们将在终篇中结合克鲁格曼在1998年提出的一个期间优化选择模型来做进一步的解释。

(注:以上数据来源于Wind资讯)

|

关闭本页 打印本页 |